Zille oder Zill – Verwirrung um den Namen

Der Künstlers erzählte, dass sein Vater vor Gläubigern aus Dresden floh, nachdem die Schuldhaft aufgehoben wurde. Aus Gründen der Tarnung und Verschleierung soll der Vater des späteren Pinselheinrich bei der Übersiedlung nach Berlin den Namen von Zille in Zill geändert haben,[1] was ihm erst zu seiner Militärzeit um 1880 bekannt geworden wäre. An dieser Geschichte sind erhebliche Zweifel angebracht, denn sowohl der Geburts- und Taufeintrag als auch der Sterbeeintrag des Bruders Rudolph Alfred in den Kirchenbüchern der St. Andreas-Kirche Berlin im September und Oktober 1870 belegen ebenso wie die Dokumentation der Konfirmation von Heinrich Zille im Jahr 1872, dass die Familie den Namen »Zille« trug.

Kurt Wensch, der eine bis ins 16. Jahrhundert zurückreichende Ahnenliste publizierte, irrte, als er den Namen des Großvaters mit Zill angab.[2] Ebenso ist dessen Vermutung, dass die Familie aus Massanei stammt, mit Zweifeln behaftet. Denn nach dem Sterbeeintrag im Kirchbuch von Colditz am 3. November 1845 war der Großvater zu diesem Zeitpunkt 50 Jahre, 10 Monate und 9 Tage alt, was auf den Geburtstag 25. Dezember 1794 schließen lässt. Im Geburtsregister der Kirchgemeinde Waldheim, zu der Ort Massanei gehörte, findet sich allerdings erst 353 Tage später, nämlich am 12. Dezember 1795 ein ähnlicher Name – Johann Gottlob Zill. Eine Differenz um wenige Tage ist nicht ungewöhnlich. Jedoch ist eine solche von fast einem Jahr absonderlich und unerklärlich. Zudem findet sich in diesem Register über mehrere Familien hinweg ausschließlich die Schreibweise »Zill«, während die Schreibweise in Colditz ebenso für mehrere Familien durchgängig »Zille« lautet. Das deutet eher auf unterschiedliche Familienverbände hin, als dass sich eine Familie in verschiedenen Orten weiterentwickelt hätte.

Da es somit weder beim Namen noch beim Datum ausreichend Übereinstimmung gibt, kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich um ein und die selbe Person handelt. Insbesondere deshalb nicht, weil der Name Zille (wie auch ähnliche Schreibweisen) in dieser Gegend nicht ungewöhnlich war. So berichtet ein Dokument um 1804/1805, das im Sächsischen Staatsarchiv unter 20007 Amt Colditz, Nr. 0671 zu finden ist, vom Verkauf eines Grundstücks vom Pferdnergut des Gottlieb Vogelgesang in Etzoldshain an Johann Gottlob Zille. Es wird also der gleiche Name lediglich 14 Kilometer westlich von Colditz genannt; und es war keineswegs der Großvater, denn der war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschäftsfähig. Insofern bedarf es weiterer Forschung, um die Ahnenliste des Pinselheinrich väterlicherseits tiefer als nur drei Generationen zu sichern.

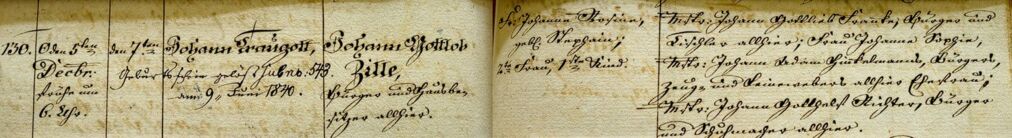

Die richtige Schreibweise des Familiennamen »Zille« belegen die Einträge in den Kirchenbüchern von Colditz vom 7. Dezember 1824 zur Geburt und Taufe des Vaters sowie der vom 3. November 1845 zum Tod des Großvaters. Hier gibt es Auskunft, dass Johann Traugott Zille am 5. Dezember 1824 als erstes Kind in zweiter Ehe des Zimmergesellen, Bürgers und Hausbesitzers Johann Gottlob Zille geboren wurde. Jedoch gab es bereits aus erster Ehe drei Söhne und zwei Töchter, sodass nach damaligen Gepflogenheiten für ihn kaum eine Chance bestand, das Erbe des Vaters anzutreten. Folglich hat er seine Heimat verlassen und wird erst 27 jährig in Pesterwitz bei Dresden wieder aktenkundig, als er heiraten will.

Beim Aufgebot, dem nach Kirchenrecht notwendigen dreimaligen öffentlichen Bekanntmachen einer beabsichtigten Eheschließung in den jeweiligen Heimatkirchen der Brautleute, werden unterschiedliche Schreibweisen des Bräutigams sichtbar. Während er im Kirchenbuch seiner Heimatstadt Colditz richtig »Zille« geschrieben wurde, wurde im Kirchenbuch von Pesterwitz die Schreibweise »Zill« vermerkt. Insofern ist die Vermutung von Lothar Fischer[3], dass erstmals in der Zeit des Aufenthaltes in Radeburg ein »e« an den Namen Zill angehängt wurde, nicht richtig. Ob das »e« in Pesterwitz durch undeutliche sächsische Sprechweise verloren ging, oder aber der Schreiber des Kirchenbuches einer Verwechslung unterlag, sei dahin gestellt. Auf letzteres deutet jedoch ein Sachverhalt hin: Bereits am 20. Mai 1849 wurde für den am 14. Mai geborenen Ludwig Theodor Heinitz[4] der Schlossergeselle Theodor Zill aus Potschappel als Taufpate eingetragen. Das wiederholte sich am 5. November 1850, als Theodor Zill, jetzt Uhrmachergehilfe in Potschappel, Taufpate für die am 28. Oktober 1850 geborene Hedwig Florentine Heinitz[5] wurde. Somit war dieser Theodor Zill, von dem außer dem Namen keine weiteren Daten bekannt sind, eng mit der Familie Heinitz verbunden. Als dann knapp zwei Jahre später die Tochter Ernestine Louise aus eben dieser Familie Heinitz mit ihrem Bräutigam Zille vor den Traualtar trat, erscheint infolge der Namensähnlichkeit eine Verwechslung nicht abwegig.

Wenige Tage nach der Trauung am 11. Juli 1852 verlässt die junge Familie Neu-Coschütz und zieht nach Radeburg. Dort bat Johann Traugott Zille am 28. August um Erteilung des Bürgerrechts,[6] wofür ein am 18. Juni 1852 in Colditz ausgestellter Heimathsschein[7] und ein am 22. August 1852 in Neu-Coschütz erteilter Verhaltschein vorlegte wurde. Dies wurde ihm nach Zahlung von Gebühren für je ein Exemplar der Stadt- und Feuerordnung, Abgaben an die Armenkasse und weiterer Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 9 Talern, 28 Groschen und 5 Pfennigen gewährt. Als nunmehr selbstständiger Uhrmacher stieg Johann Traugott somit vom einfachen Einwohner zum gesellschaftlich angesehenen Bürger auf. Unverständlich ist, weshalb trotz des Dokuments aus Colditz der Name weiterhin ohne »e« geschrieben wurde. Möglicherweise wurde die falsche Schreibweise vorerst nicht moniert, um kein Aufsehen zu erregen und unangenehme Nachfragen zu vermeiden. Denn bereits am 18. November 1852 wurde die Totgeburt einer Tochter der Familie Zill im Kirchenbuch von Radeburg eingetragen. Die Braut war also zum Zeitpunkt der Verehelichung nicht mehr Jungfrau, was den damaligen gesellschaftlichen Normen widersprach und offensichtlich durch den schnellen Wegzug aus Neu-Coschütz »unter der Decke gehalten« werden sollte.

Die nachfolgenden Kinder Fanny, geboren am 2. Oktober 1854, und Heinrich, geboren am 10. Januar 1858, wurden im Taufregister der Kirche von Radeburg mit dem richtigen Familiennamen Zille vermerkt, jedoch mit einer Besonderheit: Im Vergleich mit den vor- und nachstehenden Namen scheint es, als ob das »e« später hinzugefügt wurde. Denn während bei allen anderen Namen nach dem letzten Buchstaben ein kleiner Freiraum bis zum folgenden Komma bleibt, ist dieser Zwischenraum hier nicht vorhanden; vielmehr steht das »e« schon auf dem Komma. Auch wenn sich eine spätere Korrektur noch nicht belegen lässt, ist eine solche doch sehr wahrscheinlich. Hier deutet sich an, dass zur Schreibweise »Zille« zurück gekehrt wurde.

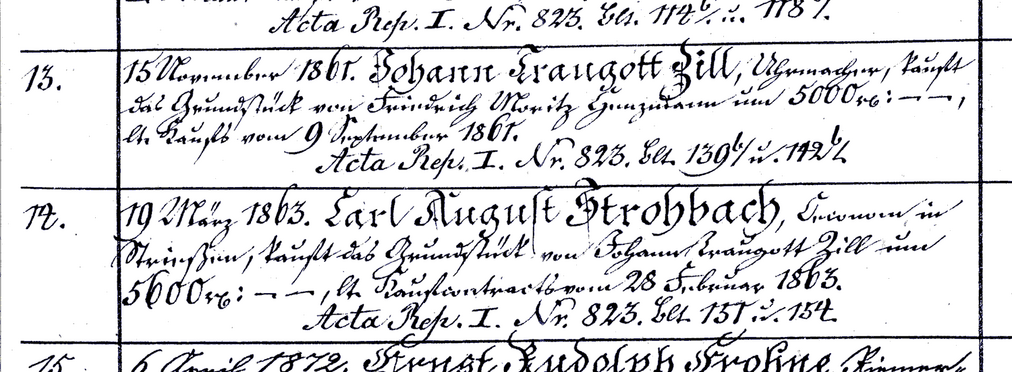

Denkbar ist, dass die Korrekturen im Zuge der Vorbereitungen zum Umzug nach Dresden erfolgten. Am 9. November 1861 kaufte der Vater von Heinrich Zille ein Anwesen in der Großen Ziegelgasse in Dresden für 5000 Thaler. Der Erwerb wurde im Grund- und Hypothekenbuch am 11. November 1861 für das Grundstück Nr. 209 Abteilung B des Katasterregisters noch unter dem Namen Zill registriert.[8] Auch in der darauf folgende Besitzveränderungs-Anzeige vom 7. Januar 1862 des Königl. Bezirksgerichts[9] sowie beim Weiterverkauf selbigen Grundstück am 19. März 1863 wird der Namen ohne »e« geschrieben. Jedoch wurde bereits am 27. September 1861 ein Verhaltschein[10] und Heimathsschein[11] auf dem korrekten Namen Zille in Radeburg ausgestellt. Auch die Einbürgerung in Dresden durch den Oberbürgermeister Pfotenhauer erfolgte in der richtigen Schreibweise mit dem »e«, ebenso sämtliche nachfolgenden Dokumente in der Stadt Dresden.

Weiterhin wurde am 25. August 1865 eine Abschrift der Trauung[12] in Pesterwitz angefertigt, mutmaßlich im Zusammenhang mit der Erteilung des Bürgerrechts an die Mutter Louise Heinitz, weil diese ein selbstständiges Gewerbe eröffnet hatte. Obwohl das Original vom 11. Juli 1852 im Kirchenbuch von Pesterwitz eindeutig den Namen Zill ausweist, wurde auf der Abschrift zweimal durch Anhängung eines »e« der Name in Zille geändert. Spätestens an dieser Stelle ist klar, dass die Familie die mehr oder weniger versehentliche Kürzung nicht mehr hingenommen hat.

Bildzitate

| [1] | Taufeintrag vom Vater Johann Traugott, in: Kirchenbuch Colditz, Taufen 1816 – 1826. |

| [2] | Grund- und Hypothekenbuch für das Grundstück Nr. 209 Abteilung B des Katasterregisters am 11. November 1861 und am 19. März 1863. |

Anmerkungen

| [1] | Rudolf Danke: Heinrich Zille erzählt … , Dresden 1931, S. 16–17. ⇑ |

| [2] | Kurt Wensch: Heinrich Zilles Vorfahren, Mitteldeutsche Familienkunde, 1965, Heft 4, S. 296. ⇑ |

| [3] | Lothar Fischer: Zilles Lebenslauf 1858–1929, in Heinrich Zille – Zeichner der Großstadt, Dresden 1997, S. 283. ⇑ |

| [4] | Taufbuch 507 der Ev.-Luth. St. Jakobuskirchgemeinde Pesterwitz 1848-1856. ⇑ |

| [5] | Ebenda. ⇑ |

| [6] | Heimatmuseum Radeburg. ⇑ |

| [7] | Die heute nicht mehr gebräuchlichen Begriffe Heimathsschein und Verhaltschein wurden in der damals üblichen Schreibweise belassen, um Verwechslungen zu vermeiden. ⇑ |

| [8] | Amtsgericht Dresden, Grundbuchamt. ⇑ |

| [9] | Stadtarchiv Dresden, Gewerbeamt A, Bürger- und Gewerbeakten, Signatur 2.3.9 Nr.: Z.880. ⇑ |

| [10] | Ebenda. ⇑ |

| [11] | Stadtarchiv Dresden, Gewerbeamt A, Bürger- und Gewerbeakten, Signatur 2.3.9 Nr.: Z.881. ⇑ |

| [12] | Ebenda. ⇑ |

14. Juli 2025